44

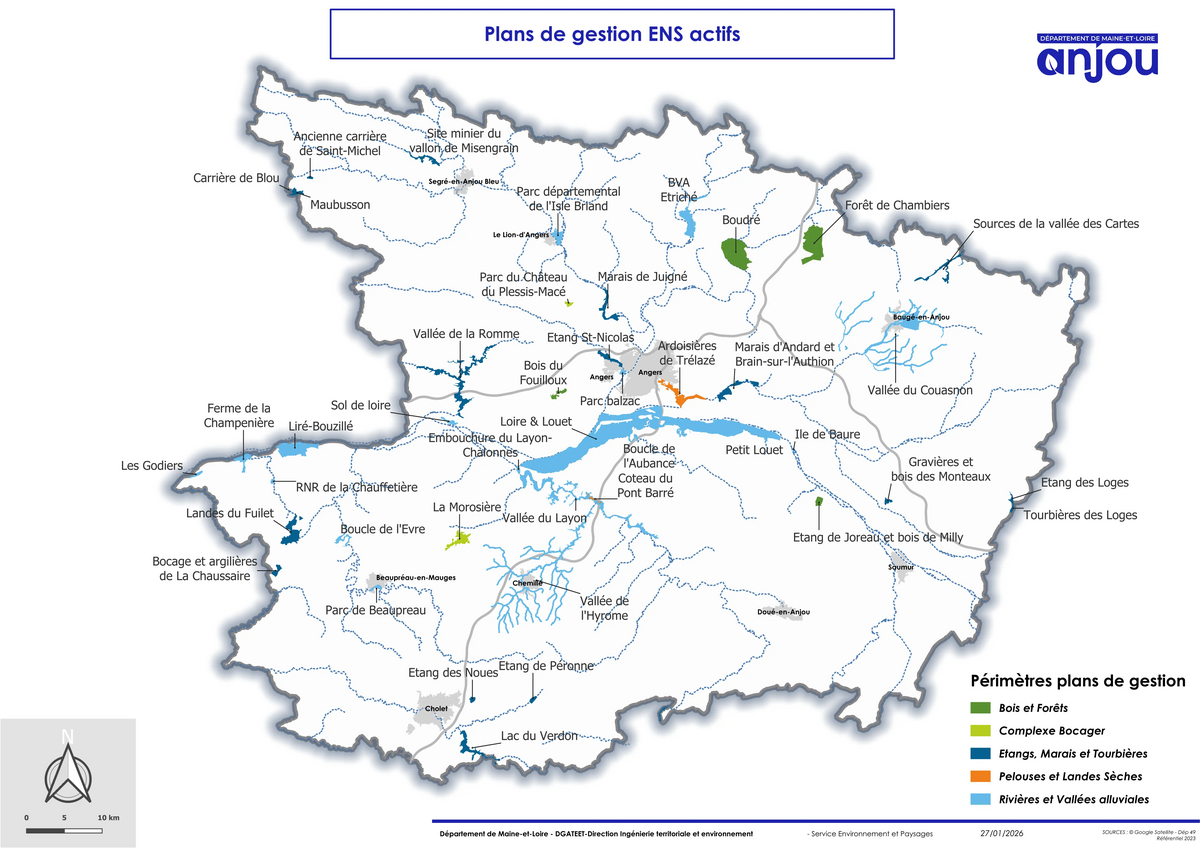

Plans de gestion actifs

31

Porteurs de projets impliqués

33

espaces naturels sensibles concernés

À quoi sert un plan de gestion ?

Un plan de gestion permet de répondre aux enjeux spécifiques de conservation des écosystèmes et des espèces qui y vivent. Établi sur tout ou partie d’un espace naturel sensible, il est rédigé en collaboration par des naturalistes, gestionnaires de sites, collectivités locales, propriétaires… Tous travaillent ensemble pour définir les actions à mettre en place, étape par étape.

Actuellement, 44 plans de gestion sont actifs à l'échelle départementale.

Étape 1 : diagnostiquer pour comprendre les enjeux

La première étape d’un plan de gestion est la réalisation d’un diagnostic approfondi. Cette phase permet d’identifier les caractéristiques du site, ses atouts et ses fragilités. Elle permet aussi de repérer les menaces potentielles qui pèsent sur la biodiversité et de comprendre les divers usages du territoire qu’ils soient économiques (notamment agricoles) ou récréatifs.

Ce diagnostic sert de base à la définition des enjeux de chaque site.

Étape 2 : définir des objectifs de gestion adaptés

Une fois les enjeux identifiés, des objectifs précis sont définis. Ils permettent de choisir les actions à réaliser sur l’ENS, en identifiant les priorités à traiter et les ressources (humaines, financières, matérielles) nécessaires pour atteindre les résultats souhaités. Ils orientent la stratégie globale pour préserver et valoriser le site.

Étape 3 : mener des actions concrètes

Le plan de gestion détaille les études, les travaux et les actions nécessaires pour atteindre les objectifs fixés dans un délai de cinq ans. Ces actions doivent préserver les milieux, maintenir la biodiversité locale, et prendre en compte toutes les formes de vie.

Quelques exemples :

- Développer le pâturage extensif pour maintenir des milieux ouverts ;

- Restaurer des mares pour recréer des habitats essentiels et de nombreuses espèces amphibies et aquatiques ;

- Planter des haies pour conforter les corridors biologiques ;

- Aménager des combles pour favoriser l’accueil de chauves-souris dans les bâtiments ;

- Gérer durablement les boisements en utilisant des méthodes douces ;

- Créer des sentiers d’interprétation ;

- Limiter la prolifération des espèces exotiques envahissantes.

Les plans de gestion sont des démarches évolutives. Ils sont régulièrement évalués et ajustés grâce à des suivis écologiques. Ces suivis permettent d’analyser l’efficacité des actions et d’adapter les mesures si besoin.

Pâturage par des tarpans © Département de Maine-et-Loire

Pâturage par des tarpans © Département de Maine-et-Loire

L’accueil du public : une ouverture maîtrisée pour préserver la nature

Un des grands défis des plans de gestion est de concilier la protection de la biodiversité et l’accueil du public. Il est essentiel que chacun puisse découvrir et profiter de ces espaces naturels tout en les respectant. Pour cela, certaines zones sensibles peuvent être interdites d’accès pour éviter toute perturbation de la faune et de la flore. D’autres espaces, plus accessibles, peuvent être aménagés pour orienter les visiteurs sur des parcours balisés, permettant une visite respectueuse de la nature.

Les visiteurs ont également un rôle à jouer. Voici quelques conseils pour respecter la nature dans les espaces naturels sensibles :

- rester sur les sentiers,

- respecter les règles d’usage des sites, souvent affichés à l’entrée, qui contribuent activement à la préservation des ENS.